- 本の万華鏡

- 第19回 白瀬矗、南極へ―日本人初の極地探検

- 第2章 白瀬矗の探検人生と、関係者との人間ドラマ

- はじめに

- 第1章 白瀬隊・南極への旅

- 補章 南極を目指した人々

- 第2章 白瀬矗の探検人生と、関係者との人間ドラマ

- 第3章 無事三萬哩の航海-探検隊の衣食住

- 年表・各隊比較表

- 隊員一覧・参考文献

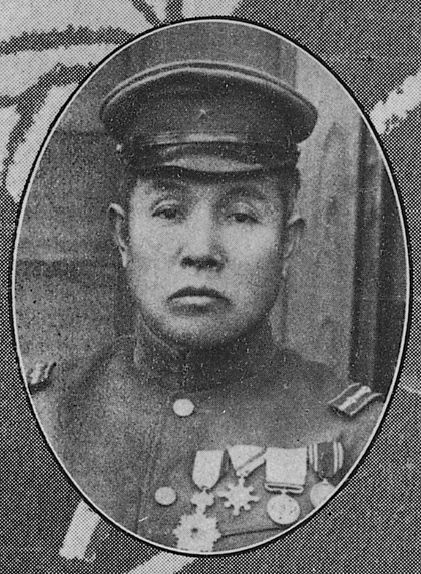

第2章 白瀬矗の探検人生と、関係者との人間ドラマ

南極探検隊長として、日本人として初の南極探検を主導した白瀬矗は、少年期から豪胆な性格で、個性的なエピソードが多くあります。また、日清戦争前後には千島列島・占守(しゅむしゅ)島で過酷な越冬を経験し、これも後の南極探検に生かされました。

第2章では、こうしたエピソードを交えて白瀬の生涯を追いつつ、探検家としての白瀬に関わった人々についても紹介します。

腕白な少年時代:探検に志す

白瀬矗は、文久元年6月13日(1861年7月20日)、出羽国由利郡金浦(このうら)村(現在の秋田県にかほ市)に、浄土真宗浄蓮寺の長男として生まれました。白瀬は著書『南極探検』【297.9-Sh85ウ】で「七つ八つになると愈々いよいよ手に負へなくなつて腕白と冒険とをその日課として居つた。或は狐狩に、狼退治に、千石船の船底潜りに、決闘に幾度か死に損ねた」と述べ、冒険家気質の片鱗をうかがわせています。

その一方、白瀬は金浦の医者で諸学に通じた佐々木節斎(国学者・平田篤胤の門弟)の寺子屋に通い、佐々木からコロンブス(Christophorus Columbus)やマゼラン(Ferdinand Magellan)、あるいは北西航路の探検で知られたジョン・フランクリン(John Franklin)についての話を聞き、北極探検を志すようになります。そんな白瀬に、佐々木は

一 酒を飲んではいけない。

ニ 煙草を吸ってはならぬ。

三 お茶も飲んではならぬ。

四 お湯も飲んではならぬ。

五 寒中にも絶対火に当らぬ様にする事。

という5つの戒めを申し渡しました(木村義昌・谷口善也共著『白瀬中尉探検記』【298-Ki39ウ】)。白瀬はこの戒めを生涯重視し、親族の回想によれば、ご飯も冷たくなるのを待って食べるなどして、冷たさに体を慣らしていったといいます(白瀬京子『雪原へゆく わたしの白瀬矗』【GK129-90】)。また佐々木は、北極探検を目指すためには軍人となって心身を鍛えるのが望ましいと示唆し、このことは白瀬が僧籍でなく軍人の道を歩むきっかけになりました。

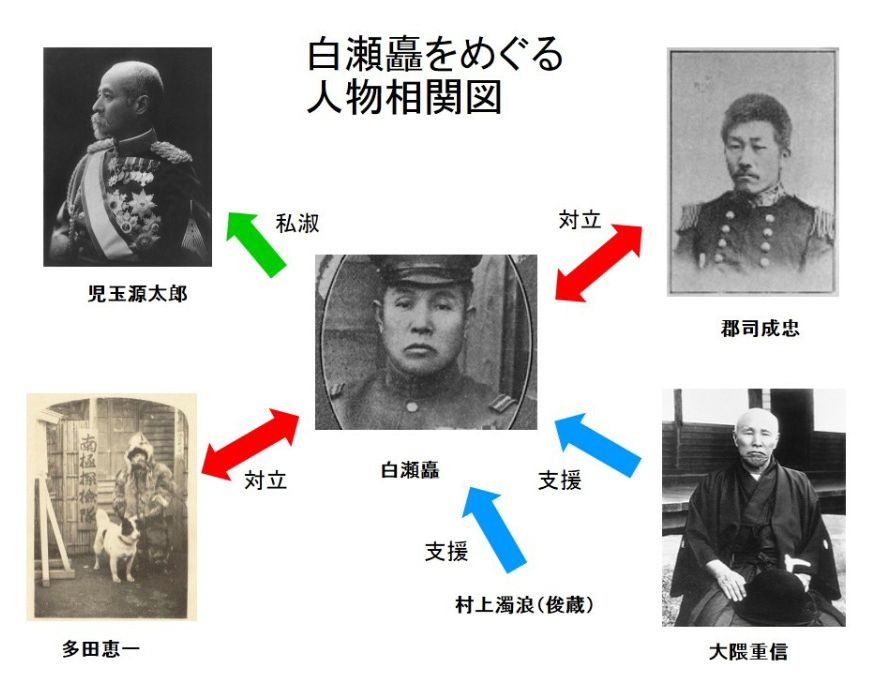

児玉源太郎への私淑:探検家を目指して軍隊生活へ

明治12(1879)年、白瀬は日比谷の陸軍教導団騎兵科に入団し、同時に幼名の「知教(ちきょう)」から「矗」に改名しました。

教導団を卒業した白瀬は、明治14(1881)年陸軍輜重(しちょう)兵伍長として仙台鎮台に赴任します。白瀬の回想によれば、仙台在職時の明治23(1890)年秋、後に日露戦争で満洲軍総参謀長として活躍する児玉源太郎将軍が視察に訪れました。児玉から声を掛けられた白瀬が北極探検の希望を表明したのに対して、児玉は、「北極へゆくには先づ千島なり樺太なりにいつて充分身體を鍛錬し、経験を積んでからの事だ」(白瀬『南極探検』) と叱咤し、北極探検の前段階として、白瀬が千島探検に乗り出すきっかけを作ります。

白瀬によれば、児玉はその後も明治39(1906)年の逝去に至るまで、白瀬の探検の志を陰から支援していたとのことで、「將軍(しょうぐん)は探検の精神的哺育者であつた」として繰り返し感謝の念を記しています。

郡司成忠との相剋:予備役編入と千島探検

投書事件と報效(ほうこう)義会への参加

白瀬が陸軍に現役勤務していた時期には、陸軍軍人は結婚に際し位階に応じた一定の金額を陸軍省に納付しなければならない「陸軍武官結婚条例」という定めがありました。白瀬は明治24(1891)年、雑誌『兵事新報』【雑32-13】23号にこの条例の廃止を求めて匿名で投書しました。投書の犯人探しが始まると、白瀬は名乗り出、明治25(1892)年10月に予備役に編入されました(事件前から内縁関係にあった妻とは、同年7月に入籍)。

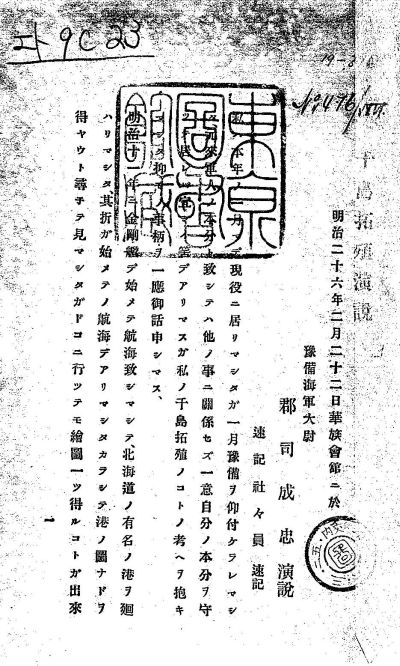

白瀬はこれを機に、千島探検の構想に専念することになります。地元からの支援も集まり、計画は具体化していきました。しかしここで、郡司成忠海軍大尉による千島探検計画が脚光を浴びることになります。郡司は、明治26(1893)年2月、「千島拓殖演説」【19-376】と呼ばれる講演を行い、まもなく拓殖団体としての「報效義会」を結成、官民の支持を得て千島探検の準備を進めていました。当時刊行された、藤原懋(つとむ)『郡司大尉遠征歓迎軍歌』【特66-594】には、千島への出発当時の、郡司を激励する数々の軍歌が収録されており、郡司の国民的人気を感じ取ることができます。

郡司との競争を懸念した白瀬は独自の千島探検を断念し、郡司の部下として報效義会に参加することを決断します。3月20日、郡司をはじめとする報效義会員は、5隻の短艇で千島の最北端・占守島を目指し東京を出発、白瀬は函館で郡司を迎えるべく待機しました。千島探検の前途は洋々と思われました。

11) 郡司成忠『千島拓殖演説筆記』安井秀直,明治26【19-376】

明治26(1893)年2月、郡司が華族会館で、千島探検の意義を説明し、支援を呼びかけた演説です。

この演説で郡司は、自らの軍歴とその中で千島に関心を寄せるに至った経緯を説明し、探検計画を具体的に説明しています。この時点では、3月上旬に東京を出発して5月中旬には占守島に着くという楽観的な日程見通しを表明し、用船についても小さい船の方がむしろ安全であると述べていましたが、こうした見通しは実際の航海で悲惨な形で裏切られることになります。

悲劇的な千島探検と郡司による「置き去り」

しかし、この千島探検は悲劇的な経過を辿りました。函館入港まで2か月半を要し、その間暴風雨などで約80人(出発時)中19人の報效義会員が死亡します。紆余曲折の末、択捉島・捨子古丹(しゃすこたん)島を経て、郡司と白瀬を含む7人の会員は占守島で越冬しましたが、その間、捨子古丹島に残留した9人の会員が全滅するなど更なる悲劇が生じました。

こうした中、日清戦争の危機が迫っており、明治27(1894)年6月に軍艦磐城(郡司の父親も同乗)が占守島を訪問し、占守島からの総員引き上げの可能性も検討されました。結局、郡司以下の会員は白瀬を除いて引き上げ、白瀬のみが交代要員の会員5人を率いて占守島に残留することとなったのです。そして、残留者は食料の欠乏などに苦しみ、明治28(1895)年8月に救助されるまでの間に、3人が壊血病で亡くなりました。

白瀬はこの経過について、『千島探検録』で「郡司成忠の強迫」に起因する「無用残留の結果として矗の一身を生殺にされた」と、郡司への強い不満を表明し、報效義会も脱退しました。

12) 白瀬矗『千島探検録』東京図書出版,明治30【76-23】

足掛け3年にわたる千島探検から帰郷した白瀬による、占守島を中心とする千島での経験の詳細な回想。千島の海水や河川の水質・動植物の生態、島内各所を探検した際の様子、3人の報效義会員が死亡するに至る経過などを報告書的に記録するとともに、巻末に「千島拓殖策私見」「千島警備隊設置私見」という政策提言を記しています。

全体を貫くトーンは郡司と報效義会への厳しい批判で、巻末の政策提言でも報效義会を「土着拓殖的出稼を企つる者のみ」と断じ、千島について国家による直接警備体制を敷くべきとしています。

しかしその一方で、占守島での過酷な状況を生き延びたことは、白瀬が「益々寒風海気に皮膚を鍛へ、抵抗力を増進せしめた」「もう北極の探検をしても大丈夫!との自信を得た」(『南極探検』)と述懐するように、探検家としての白瀬にとって貴重な経験となりました。また、後の南極探検では、郡司から報效義会の「第二報效丸」を2万5千円で譲り受けることになります。同時代の探検家であった白瀬と郡司との間には、複雑な因縁があったと言えます。

後援会長・大隈重信との蜜月

千島から帰郷した白瀬は、宮城県庁や北海道庁に勤務したあと日露戦争に従軍、その後は東京市役所に勤務し、北極探検の機会をうかがっていました。しかし、明治42(1909)年にピアリーの北極点到達を知り、急遽目標を南極探検に切り替えます。

南極探検後援会は、白瀬の南極行きを、寄附金の募集や各地での応援演説会の開催など物心両面から支援しましたが、その中心にあって様々な調整に尽力したのが、会長の大隈重信でした。

たとえば、南極への出発が用船問題の難航で遅延し、苦肉の策として郡司成忠に「第二報效丸」の売却を求めたものの断られた際には、大隈は郡司を自宅に招待して白瀬とともに説得にあたり、遂に郡司の承諾を得ることに成功しています。

南極探検を支援する大隈の発言として特に知られているのが、明治43(1910)年11月28日の、芝浦埋立地における送別式での演説です。大隈は「少壮の輩は大言壮語に陥り易い、大言壮語は空砲に等しい、空砲は手応へがない、何にもならぬ、今回白瀬中尉一行の壮挙は、実弾である。今より二年の後この実弾は目的の彼岸に達して帰つて来るであらう」(多田恵一『南極探検私録』【332-322】)と、白瀬の南極行きを「実弾」に例えて激励しました。

また白瀬も、大隈について「日本の偉人でなくして今や世界の偉人である」「取るに足らぬ一冒険児をして哺育せられ奨励せられて遂に最後まで愛顧を傾けられた御恩は一生忘るヽことが可能(でき)ぬ。今にしていふが、伯爵あって初めて資金が集まつたのである」(『南極探検』)と、最大限の賛辞を捧げています。

なお、白瀬が探検船の名称(この時点では「南極丸」となっているが、後に「開南丸」に変更)と旗について大隈に送った書簡は、![]() 早稲田大学図書館古典籍総合データベースで閲覧できます。

早稲田大学図書館古典籍総合データベースで閲覧できます。

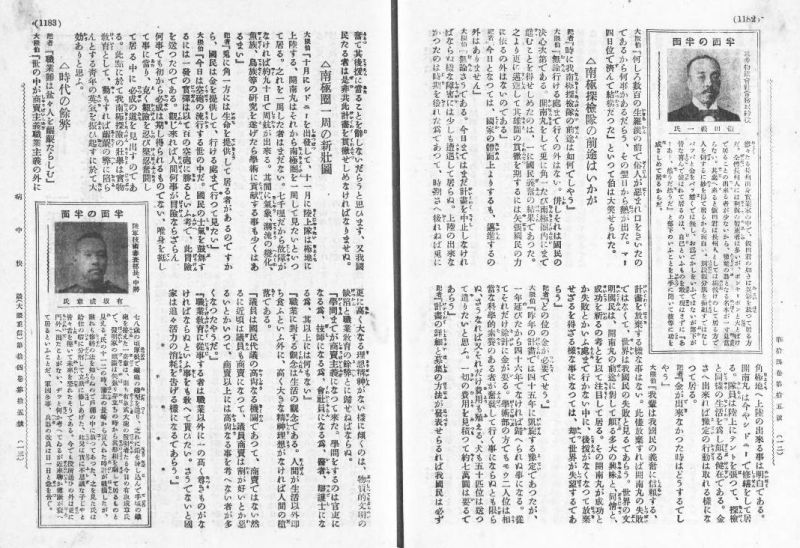

また、重要課題であった資金調達については、探検隊の日本出発後も心を配っていたことが、雑誌に掲載されたインタビュー記事からもうかがえます。

書記長・多田恵一との軋轢

13) 多田恵一(春樹)『南極探検私録』啓成社,明治45【332-322】

南極探検の任を終えた多田が、帰国後まもなく出版した著作です。「はしがき」に「此書は南極探検前後記ともいふべきものにして、此事業の創業時代と終局との記事に重きを置きたり」「此私録を読まるヽ人は、拙著南極探検日記(前川文榮閣発行)をも併せて読まれんことを希望す」とあるように、『南極探検日記』で南極探検中の詳細な事象が記述されているのに対し、本書では、探検前の資金集め活動や新聞記事、白瀬隊長との不和から隊を脱退するに至る経緯などの記述に力点が置かれています。多田が南極探検中に作成した絵や短歌も収められており、本展示でも多数の絵を引用しています。

探検隊の面接に訪れた多田に、白瀬は当初「君は僕の理想的の隊員である、就いては早速今日から予の助手となって呉れ給へ」(『南極探検私録』。以下、『私録』という。)と好意的な対応を示し、多田は当初、書記長の重責を担います。

しかし、早くも探検隊の出発前から、白瀬と多田の間には衝突が生じました。多田によれば、その原因は「一は用船問題、一は被服問題、一は糧食の問題であつた」(『私録』) とのことです。このうち用船問題は最大の課題でしたが、白瀬は200トンあれば大丈夫と主張していたのに対し、多田は350トン以上を主張し、ほかの問題と合わせて確執が深まったようです。その結果、開南丸に乗船する段階で、多田には独立の部屋が割り当てられないという異常事態になりました。

そして、1回目の南極行きの失敗で探検隊がシドニーに寄港した際、多田と野村船長は資金集めや後援会対応のため日本に帰国しましたが、シドニーに戻る準備中、多田には突然白瀬からの罷免の通告が届きます。多田はこの通告に納得せず、後援会のとりなしもあって隊に復帰しますが、書記長を免ぜられ平隊員の記録担当として探検を終えました。

探検を終えての帰路、ウェリントンから白瀬と一部隊員が開南丸から客船に乗り換えて早めに帰国しましたが、それに激怒した多田が本国に送った書簡の内容が新聞に掲載され(「南極探検隊員に内訌あり」『時事新報』明治45(1912).5.13, 5面【YB-65】)、多田は帰国後ただちに探検隊を除名されることになります。

隊長としての白瀬について、多田は「嘗(かつ)て軍隊に在った白瀬氏は、其習慣と見えて、命令を乱発することを好む癖がある」「白瀬氏の為め、部下の不平不満は、始終破裂しては、隊長対隊員間の調和が面白くない」(『私録』)と批判していますが、白瀬は「彼(注:多田)は私録に於て熾(さか)んに気焔(きえん)を吐いてゐるが、自分は之に対して大人気ない抗弁はせぬ。高嶺の月は下界の人のただ眺むるが儘(まま)に任さん」(『南極探検』)と黙殺の姿勢を表明し、それを終生貫きました。

多田は『私録』で、白瀬が南極大陸での学術的観測を早めに切り上げたことについても不満を表明していますが、白瀬にとっては、食料や燃料の不足という現実を踏まえた苦渋の判断でした。その結果、隊員全員を無事に帰国させることができました。

ただ、後年には白瀬と多田を含む元探検隊メンバーが共同で「南極先占」の声明を発表する(「白瀬老中尉と同志 南極先占の声明」『朝日新聞』昭和14(1939).12.24, 朝刊, 11面【YB-2】)などしており、両者が行動を共にする機会もあったようです。

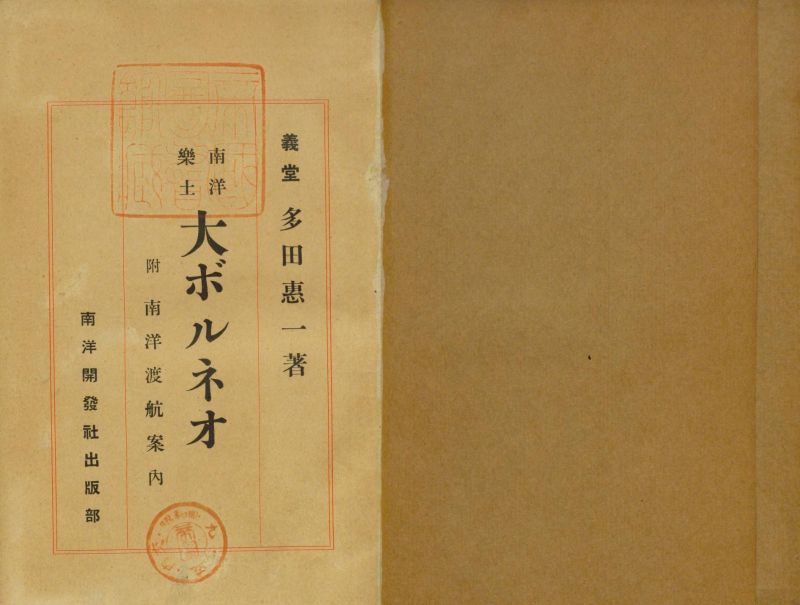

多田恵一

岡山県出身。日露戦争に従軍。南極探検後はオランダ領ボルネオの探検に従事しました。「春樹」や「義堂」のペンネームを持ち、多くの著作を出版しています。のちに「開南探検協会」を設立、再度の南極探検隊組織を目指すも果たせませんでした。昭和31(1956)年、第1次南極地域観測隊の観測船「宗谷」の出発を見送った旨の新聞記事が残っています(「南極観測隊、壮途につく」『朝日新聞』1956.11.8, 夕刊, 1面【YB-2】)。昭和34(1959)年10月17日、76歳で死去しました。

その後の白瀬:講演行脚の晩年

南極探検を終えて帰国した白瀬は国民的歓迎を受け、東宮(後の大正天皇)に拝謁して活動写真の上映やペンギンの剥製の献上などを行い、追って2回の御下賜金(500円、2500円)が下賜されました。

しかし、探検を終えて帰国した際、「一行廿(にじゅう)六名に給金を払はうとすると後援会にある筈の金が数万円なくなつている」(「思ひいつる人々8」『中外商業新報』昭和9(1934).8.26, 夕刊, 1面【YB-14】)という事態が発生し、巨額の負債を背負うことになりました。白瀬の後半生は、負債返済のために本土のみならず、朝鮮半島・満州・台湾への講演行脚に労力を割かれることになります。こうした白瀬の講演を聞いた西堀栄三郎は、南極行きへの意欲が刺激され、後に第一次南極地域観測隊越冬隊長を務めることになったのでした。

後年の白瀬は、昭和2(1927)年に来日したアムンセンと会見したり、昭和8(1933)年には「日本極地研究会」を設立するなどの活動を行い、昭和15(1940)年には文化功労者として文部省から表彰されました。

第二次大戦後の昭和21(1946)年、「大和雪原」が日本領土であることの確認を求める書簡をマッカーサー(Douglas MacArthur)元帥に送った後(昭和26 (1951)年に調印されたサンフランシスコ講和条約で日本の領有権は否定されました)、9月4日に愛知県で亡くなりました。85歳でした。

なお、白瀬の死後、娘の武子からマッカーサーに宛てた書簡(マッカーサーから白瀬への返信に感謝の念を表明し、上記領有権の宣言を求めた内容)が、米国のマッカーサー記念館に所蔵されており(”RG-10 General Douglas MacArthur's Private Correspondence”中の”Correspondence from Japanese, Koreans, and Others, 1945-1950”というサブシリーズに含まれている)、当館の憲政資料室ではその書簡を含むマイクロフィルム(【MMA-4 リール番号167】)を所蔵しています。

押川春浪について

押川春浪について

『南極探検私録』には、著者の多田を白瀬に紹介した人物として「押川方義」の名が挙げられています。押川方義は南極探検後援会幹事を務め、後に衆議院議員にもなる人物で、その息子である「押川春浪(しゅんろう)(方存(まさあり))」は、冒険小説の草分け的存在と言われる作家でした。

方義とともに後援会幹事を務めた村上濁浪の経営する成功雑誌社が『探検世界』【雑19-120】を発行していたのに対し、春浪は博文館発行のライバル誌『冒険世界』【雑19-121】の編集長として活躍しました。春浪は、明治44(1911)年7月14日に白瀬隊を応援する演説会に弁士として参加しています(『南極探検日記』)。また、東北学院在学時代の舎監(高橋伝五郎)が白瀬とともに郡司成忠の千島探検に参加し死亡しているなど、何かと白瀬との縁が深い人物です。

本書には、その春浪が南極を題材として扱った「南極の怪事」が収録されています。本小説は、最近ヨーロッパの国々がこぞって南極を目指すのはずいぶん昔に多くの宝を積んで行方不明になった船があるという秘密を知っているからだ、といういわば空想小説です。

当時、多くの探検隊が訪れ全くの未開の地ではなくなっていたと思われる南極も、日本人にとってはまだまだロマンが眠る場所だったのでしょう。

なお、春浪の弟である押川清は初のプロ野球チーム「日本運動協会」を創設した人物で、第1回野球殿堂入りをしています。

次へ

第3章 無事三萬哩の航海