第一章 今に伝わる儀式のはじまり(~江戸)

武家の礼法から庶民の儀式へ

そもそも、結婚の儀式っていつからあるのかしら?

ものごとのはじまりから知っておこうとするのはいい心がけですね。

それでは、わたくしたちが生まれるずっと前までさかのぼって勉強していきましょう。

中世以前の結婚の儀式

平安時代の貴族の結婚は、夫が妻のもとに通ったり、夫が妻のところに移り住んだりする「婿取婚」が多かったといわれています。このころの儀式としては、夫が妻のもとに通い始めてから三日目の夜に行われる「露顕」がありました。妻の親族による夫への供応が儀式の主な内容で、妻の家で用意した餅を夫に食べさせる「三日餅(三日夜餅)」という儀式とあわせて行われることもあったようです。夫はここで初めて妻の親族と対面することとなりました。

鎌倉時代ごろになると、武家の間では妻が夫のもとに移り住む「嫁入婚」がよく見られるようになったといわれます。室町時代には、小笠原流や伊勢流と呼ばれる武家の礼法として、武芸の作法や成人の儀式が整備されていきます。その中で、三々九度やお色直しなど、現在まで残る結婚の儀式も整えられていきました。室町時代ごろには、こうした儀式は新郎の家で行われていました。

江戸時代の結婚式マニュアル

江戸時代になると、小笠原流を学んだ水島卜也(1607-1697)、伊勢流の伊勢貞丈(1718-1784)といった故実家・礼法家が活躍し、武家の礼法や儀式をさらに広めていきます。

くわえて、江戸時代といえば、都市を中心に多様な出版文化が花開いた時代。この流れに乗って大いに流行した出版物に往来物と総称されたものやそのほか、教材のように使われた出版物がありました。これらの中には手紙などの文例や、地理・歴史の知識、道徳などのほかに、さまざまな礼法を解説するものもあり、一種のマニュアル本ともいえそうです。中には結婚式のしきたりについて解説するものもみられ、当時の結婚式の様子がうかがえます。こうしたマニュアル本が広く家庭や寺子屋で教材として使われたことは、武家の礼法に端を発する結婚の儀式を庶民に広めていくことに一役買っていたかもしれません。

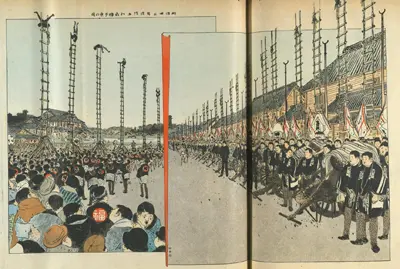

江戸時代前期に出版されたとみられる『女諸礼集』から、祝言(=結婚式)の様子を描いた挿絵。左が「真の祝言」で、右が「草の祝言」。

江戸時代前期に出版されたとみられる、上流階級の女性のたしなみや作法について述べた『女諸礼集』には、「しんのしうげん(真の祝言)」と「そうのしうげん(草の祝言)」という、2種類の結婚式の挿絵が掲載されています。「真」は上中下の上、「草」は下にあたる言葉であり、身分などに応じて結婚式の儀式が簡略化されていたことがうかがえます。いずれの場合も、儀式の中心をなすのは三々九度です。三々九度が済むと、お色直しを経て、宴となりました。

また、江戸時代中期に出版され、農工商の庶民を対象とした結婚式の作法書である『婚礼仕用罌粟袋』を見ると、新婦は千世、新郎は清吉というように、それぞれに具体的な人名を設定して儀式の手順を説明するような箇所もあり、多くの人々にわかりやすく伝えるための工夫を凝らしていたことがうかがえます。

これなら難しい儀式も覚えやすそうね!

以上のように見ていくと、室町時代に武家の礼法の一部として整備された結婚の儀式が、江戸時代にかけて庶民に広まっていくなかで、現代に伝わる儀式の原型とも呼べるものが徐々に形作られていった、といえそうです。

三々九度

結婚式といえば三々九度よね。わたしも本や絵で見たことがあるわ。でも、なんだかとても難しそう……。

それでは、三々九度のお作法について、いっしょに見てまいりましょうか。

武家礼法が成立する中で結婚式に取り入れられた儀式の一つが「三々九度」です。「式三献」とも呼ばれるこの儀式は、三つの盃を使って酒を飲み交わすことで、結婚の誓いを立てる、というものです。現在でも、神前式の結婚式といえばこの儀式を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。

三々九度の場面を描いた錦絵。作者の楊洲周延は江戸時代末期~明治時代の浮世絵師で、江戸時代の風俗を多く描いたことで知られています。

江戸時代前期に出版され、当時の女性が身に付けておくべきとされた教養をまとめた『女重宝記』から、三々九度の手順を見ていきましょう。本書は庶民の女性向けの書物ですが、その中でも三々九度について詳しく説明されており、武家の儀式が庶民へも伝えられていたことがわかります。

[苗村常伯] [撰]『女重寶記 5巻』(又兵衛 1692)

→翻刻版『女重宝記』上(本文編)

真の祝言、草の祝言それぞれの説明がありますが、とくに草の祝言の儀式の説明は非常に細やかで、その長さは十数行にもわたっています。

『女重宝記』によれば、まず、肴の乗せられた「手掛」という台が置かれ、続いて三つ重ねの盃が乗せられた「三方(三宝)」という台が置かれます。さらに続けて、「引渡」と呼ばれる肴が運ばれてきます。引渡としては栗や昆布といった縁起物が用意されましたが、「今はくはぬなり」とされており、このころにはすでに儀礼的なものになっていたことがわかります。

伊勢貞丈『婚礼法式 2巻 [1]』(写)

[苗村常伯] [撰]『女重寶記 5巻』(又兵衛 1692)

その後は、酌人が盃に酒を注ぎ、新郎新婦が3つの盃で3回ずつ9回、それを飲んでいくわけですが、酌人や介添人の動きや、盃に口をつける順番に至るまで『女重宝記』では非常に細かく説明されています。

伊勢貞丈『婚礼法式 2巻 [1]』(写)

酌人は銚子(ちょうし)(右上)という器から盃に酒を注ぎ、銚子の酒がなくなったら提子(ひさげ)(右下)という器から酒を注いでもらいます。

すっごく複雑……。間違えないか不安だわ!

ご心配なさらず。わたくしが手助けしてさしあげます。

やはりこうした儀式は当時の人にとっても複雑なものであったのでしょうか、先述の『婚礼仕用罌粟袋』には「嫁ずいぶん心得るといふとも、かねてかひそひ(介添)よくのみこみさしづ(指図)あれば、かならずまどはざるものなり」という記述があり、介添人のサポートがあるのが望ましいとされています。

上に挙げた『女重宝記』をはじめ、江戸時代の多くのマニュアル本で、三々九度の盃は新婦から飲み始めるとされています。しかし、伊勢貞丈が著した『貞丈雑記』では、新郎がまず飲み始める方式を「古法」としたうえで、「昔は女性の家で結婚式を行っていたので、家主である女性がまず飲み始めるのが正しい」という説を批判しています。かしこまったマナーには混乱や論争がつきものですが、それは今に始まったことではないようです。三々九度の場合も、ここで紹介した次第のほかにも、さまざまな説があります。

故実叢書 貞丈雑記(伊勢貞丈)

三々九度が済むと、お色直しを挟んで宴が始まります。ここからは本格的な食事が出されました。庶民向けに書かれた『婚礼仕用罌粟袋』で紹介されている献立の一例では、古くから縁起物とされてきた鯛やアワビに加え、当時高級品であったカステラなどの南蛮菓子も挙げられています。

お色直し

お色直しって、お着物を着替えるのよね。

きれいな衣装がたくさん着られるの、楽しみ!

歴史を知ると、もっと楽しくなるかもしれませんよ。

ちょっと勉強してみましょう。

披露宴の途中で新郎新婦が衣装を着替える「お色直し」。現在でも白いウェディングドレスからカラードレスへ、あるいは和装から洋装へなど、さまざまな形で行われるこの儀式ですが、実はその歴史は古く、室町時代の文献にも記述がみられます。

現代では結婚式の当日に行われるお色直しは、室町時代は嫁入りの日から二日は周囲の人々も白い着物を着て、三日目から色付きの着物に着替えるという儀式でした。伊勢貞陸(1463-1521)による室町時代の礼法書『よめむかへの事』には、「御いろなほしは三日めにて候。そのうちはかみさま、御とものにようばう衆、いづれもしろきをめされ候」とあります。

→『よめむかへの事』の翻刻

ただ、江戸時代中期の『婚礼法式』を見ると、近ごろは当日の夜にお色直しを行うこともある、という記述があり、お色直しまでの期間が短くなっていたことがわかります。当日中に行われるお色直しは俗に「一夜の直し」と呼ばれていたと、水島卜也による結婚式の指南書『婚礼推㖦記』には書かれています。

伊勢貞丈『婚礼法式 2巻 [1]』(写)

伊勢貞丈『婚礼法式 2巻 [1]』(写)

こうした「一夜の直し」では当日の夜に新郎の両親と新婦の対面が行われることになりますが、かつては三日目のお色直しが済むまでは会わないものであった、ということも『婚礼推㖦記』には書かれています。

→『婚礼推㖦記』の翻刻

また、お色直しの後に着る衣装に関しても、単に色付きのものであればよいということではなかったようです。江戸時代前期の『女重宝記』では、お色直しについて、新郎新婦がお互いから贈られた小袖に着替える儀式であると記されています。

[苗村常伯] [撰]『女重寶記 5巻』(又兵衛 1692)

「色なをしとて、式三ごんの義しき(儀式)すみて、むこ(婿)の方よりつかわす小袖をきかゆるなり。むこ(婿)もよめ(嫁)の方よりの小袖をきかへ……」

→花嫁衣装については第三章 今につながる結婚式文化 花嫁衣装いろいろでご案内します。

ここまで見てきたように、江戸時代までに、現在行われている形に近い結婚の儀式が整えられ広まったと言えそうです。ただし、身分や地域によってはほとんど儀式を行わないこともあったようです。『女重宝記』では、最も略式の結婚式について、「式作法もいらず、ぬり盃にかますのむしり肴目出たふござるですますも有べし(式作法も必要とせず、略式の塗りの盃、かますのむしり肴で酒を飲み、みんなでめでたいめでたいと祝って済ませてしまう祝言もあった(1))」としています。

コラム 動物たちの結婚式

ところで、先ほどからみなさんといっしょに勉強している狐たち。こちらは『日照雨狐娵入』という黄表紙(江戸時代の大人向けの絵入り読み物)に登場する狐の花嫁と介添です。このように、擬人化された動物や妖怪が結婚式を挙げる様子を描いた「嫁入物」が江戸時代には多く出版されました。こうした嫁入物の中には、結婚式のしきたりについて子どもたちが学ぶためのものもあったと考えられており、その内容からは当時の結婚式の様子をうかがうことができます。

「狐の嫁入り」は天気雨の別名としても知られています。本書にも、天気雨が降る中で新婦側の狐たちが新郎の家に向かう場面があり、書名にもなっています。

こちらは、「鼠の嫁入り」。嫁入物の中でも鼠を描いたものは数多くあります。大黒天の使いとされるなど、古くから富を運んでくる存在とされてきたことや、「鼠算で増える」といった言葉にも表れた多産のイメージから、結婚と結び付けて描かれたのかもしれません。鼠が結婚に至るまで道のりを描いた双六などもあり、あがりのコマには七福神の宴が描かれています。

こちらは明治時代に出版された豆本です。江戸時代以降も、鼠や狐など動物の結婚式を描いた子ども向けの絵本が作られました。

前ページ

次ページ

- ^現代語訳は、有馬澄子・西垣賀子『『女重宝記』の研究』索引・研究編(東横学園女子短期大学女性文化研究所叢書 第7輯), 東横学園女子短期大学女性文化研究所, 1995, p.203【EF21-G19】より引用