- 本の万華鏡

- 第22回 日本の囲碁-白と黒の戦い-

- 第1章 文学作品にみる囲碁

- はじめに

- 第1章 文学作品にみる囲碁

- 第2章 囲碁をめぐる制度

- 第3章 囲碁を学ぶ

- おわりに・参考文献

第1章 文学作品にみる囲碁~古代から中世まで~

中国から日本に伝えられたとされる囲碁。その伝来については諸説ありますが、古代より囲碁は多くの文学作品に登場してきました。

第1章では、物語にも取り上げられた囲碁の名人、文学作品や日記に描かれた囲碁について、古代から中世に至るまでの資料を中心に見ていきましょう。

「碁聖」寛蓮

日本で初めて「碁聖」と呼ばれた僧・寛蓮(874-?)が文献に姿を現すのは、源高明(みなもとのたかあきら)(914-982)によって書かれた『西宮記(せいきゅうき)』[8(臨時11、宴遊、囲碁)]【わ-14】 延喜4(904)年9月24日条が最初とされています。

(醍醐天皇が)寛蓮と右少弁清貫(きよつら)とを呼び寄せて囲碁をさせた。寛蓮が勝ち、唐綾(中国渡来の綾織物)四疋を与えられ、別に給与があった、という記事です。

ここでは内裏の紫宸殿で宴遊が行われ、その場で囲碁の対局があったという事実のみ書かれていますが、寛蓮とはどのような人物だったのでしょうか。

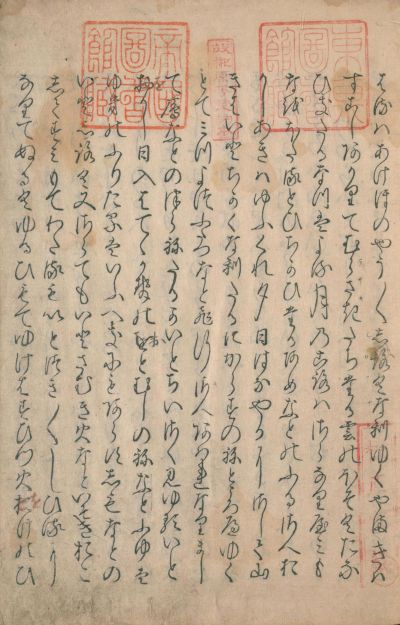

寛蓮を「碁聖」と称した作品のうちもっとも古いものは『源氏物語』【WA7-279】で、「碁聖大徳きせいだいとこになりて」という一節があります(「手習」の巻)。囲碁の達人の高僧、といった意味の語句ですが、『源氏物語』の注釈書は、その最古のものである『源氏釈』【KG58-G40】をはじめとして、この部分は寛蓮を指すとしています。

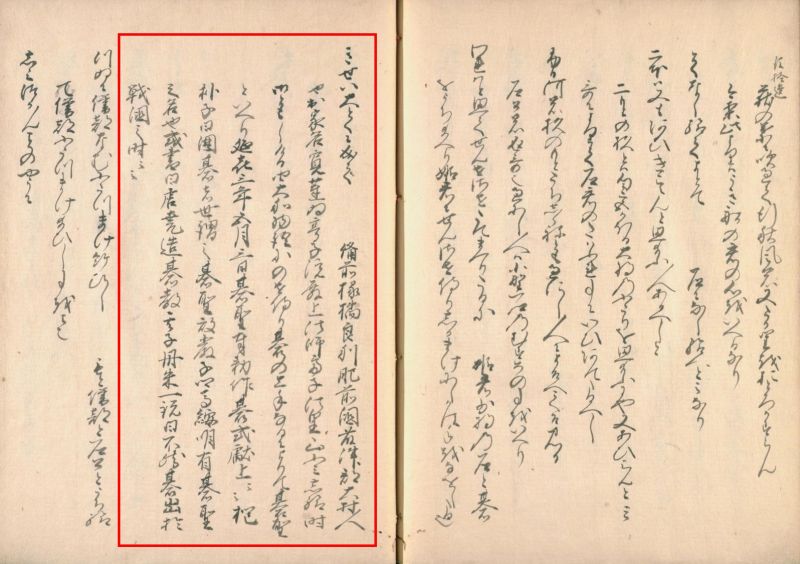

1) 一条兼良『花鳥余情』【と-15】

文明4(1472)年に成立した『花鳥余情(よせい)』は、一条兼良(1402-1481)によって書かれた『源氏物語』の注釈書です。貞治元(1362)年頃に成立した注釈書『河海抄(かかいしょう)』を補正したものです。内容は、それまでの注釈書のように考証を主とせず、文章の理解に力を注いだことが特徴とされます。

本書は「碁聖大徳」の箇所について、以下のように記しています。

備前の掾(じょう)(国司の第三等官)、橘良利は、肥前国(現在の佐賀県)藤津郡大村の人である。出家名は寛蓮といい、亭子院(ていじのいん)(宇多天皇の退位後の御所)の殿上法師であった。亭子法皇(宇多法皇)が山を廻り歩かれたときにお供したと、『大和物語』に載っている。碁の上手(うわて)であったことから碁聖と呼ばれた。延喜13(913)年5月3日、天皇に命じられて『碁式』を作りこれを献上したという…(以下、略)。

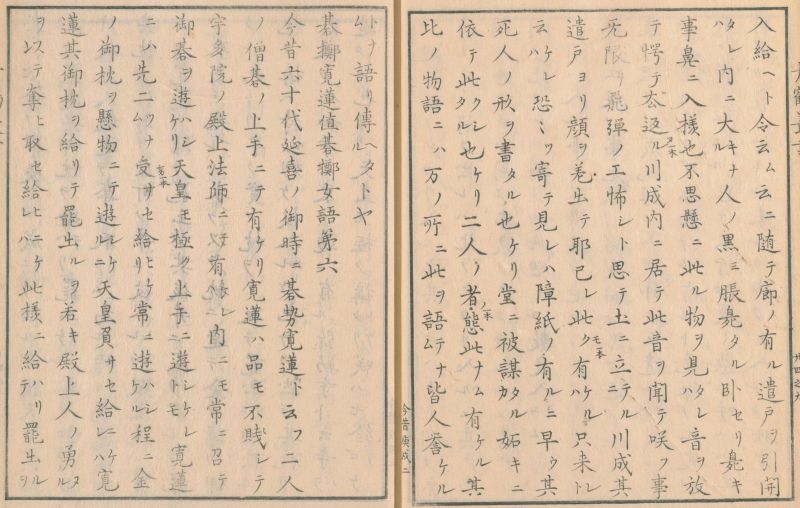

寛蓮の「碁聖」としての逸話を後世に残したのは『今昔物語集』(『丹鶴叢書』【117-2】)です。「碁擲(うち)寛蓮、碁擲女に値(あ)ふ語」と題した一節には、二つの逸話が登場します。一つ目は、醍醐天皇(885-930)と寛蓮の「黄金の枕」を賭けて対局し、寛蓮はこの枕を元手として弥勒寺を創建した、という話です。二つ目は寛蓮が女性と対局した逸話ですが、次のような不思議な話です。

寛蓮が禁裏から宇多上皇の御所である仁和寺へ向かう途中、女童に呼び止められ、とある屋敷で女人から対局を求められます。けれども打ち進めていくうちに寛蓮の石は全滅の形勢になってしまいました。その後仁和寺に逃げ帰った寛蓮が上皇に次第を話すと、上皇も不審に思われ翌日使者を遣わしました。しかしその屋敷には老尼がいるのみで、前夜いた女人についても土忌(つちいみ)(陰陽道で、ある場所やある方角で、造営などの土を犯す工事を忌むこと)の方違(かたたがえ)で来ていた、ということしかわかりませんでした。このことを聞いた上皇も奇怪に思われ、寛蓮は化け物と対局したに違いない、などと疑って皆口々に取沙汰した、という話です。

これに影響を与えたと思われるのが、『集異記』【特1-2224】という中国唐代の奇談集にある、王積薪(おうせきしん)という囲碁の名人についてのエピソードです。積薪が一夜の宿を借りた山中の老女の家で、姑・婦(よめ)が暗中で口頭で対局するのを聞き、翌日婦から教えを受けた後に辞去してからまた引き返してみると家は消え失せていた、というものです。寛蓮と同時代の人である菅原道真(845-903)の詩文に王積薪の名が見られ、当時王積薪は日本でも既に知られた存在であったらしいことから、『今昔物語集』の逸話は王積薪の逸話にヒントを得ている形跡がうかがわれます。

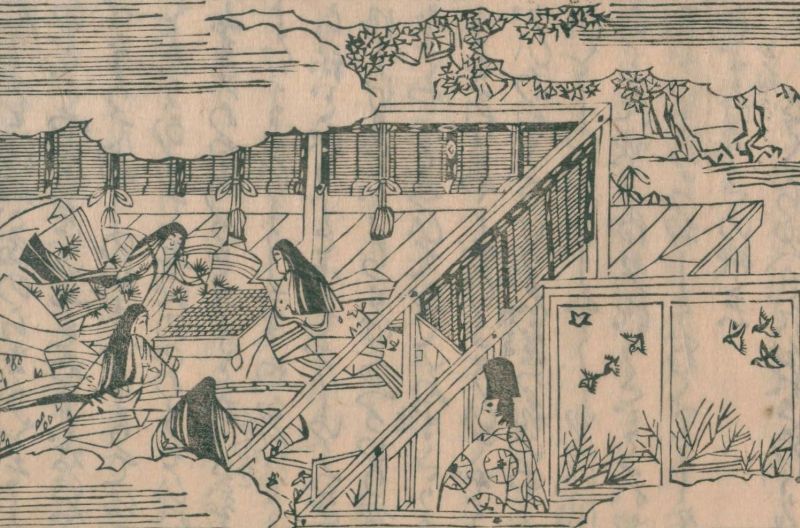

女性と囲碁

前節で『源氏物語』に「碁聖」の語が登場することを紹介しました。この時代、女性が残した文学作品に囲碁に関する描写が多くみられます。 『源氏物語』で囲碁が登場する場面は「手習」の巻だけではありません。「空蝉(うつせみ)」の巻では、空蝉と軒端荻(のきばのおぎ)が女性同士で碁を打っている場面が描かれます。二人の間で何気ないやりとりが交わされますが、そこに囲碁用語が飛び交うところを見ると、紫式部に囲碁の素養があり、また物語の読者にとってもこうしたやりとりは自然に理解されていたことがうかがわれます。 また、「竹河」の巻では藤侍従の姉妹が庭の桜を賭けて碁を打つ場面がありますし、「宿木」の巻では帝と中納言源薫との対局場面が描かれています。

女性同士で囲碁を打つ様子を『源氏物語』の場面に見立てて描かれた浮世絵。これはよく知られた古典的な題材を当世風になぞらえて表した絵で、見立絵と呼ばれる。

2) 清少納言『枕草子』[寛永年間]【WA7-141】

『源氏物語』と並ぶ平安文学の双璧とされるのが清少納言(966?-1025?)によって書かれた『枕草子』です。この中から囲碁に関する描写を見てみましょう。

「心にくきもの」の段で、夜中に奥の部屋で碁石を笥(け)(碁石を入れる容器)に入れる音が聞こえてくるのを、「いと心にくし(たいそう奥ゆかしい)」としています。

興味深いのは、筆者自身が碁を打つ時の感情が記された箇所です。一つは「したり顔なるもの」の段の一節です。

(相手がその配石に)それほど不備があるとも気づかずに欲張って別のところに打っている間に、違う方から目を奪って多くとるのも嬉しい。誇らしげに笑い、ただの勝ちよりも誇らしい、と対局時の感情を率直に綴っています。

その一方、碁を打つ時、上手ぶって相手の石を取ろうと打ち下ろしたところ、失敗して、相手の石は生き、自分の方の石は死んで拾い取られた心地、という一節もあり、双方の記述から筆者の対局の様子がありありと想像できます。

もう一つ、実際の対局ではありませんが囲碁用語が鍵となっている場面を挙げておきましょう。筆者と藤原斉信(ただのぶ)、源宣方(のぶかた)とのやりとりが描かれた部分です。

「結(けち)さしつ」「おしこぼちのほど」といった囲碁用語を、「既に懇ろになった」「あっけなく親しくなってしまうこと」という男女関係の隠語として使う様子から、『源氏物語』と同じく、囲碁に関するルールや言葉は当時の貴族たちの間で共有されていたことがうかがわれます。

囲碁と賭け

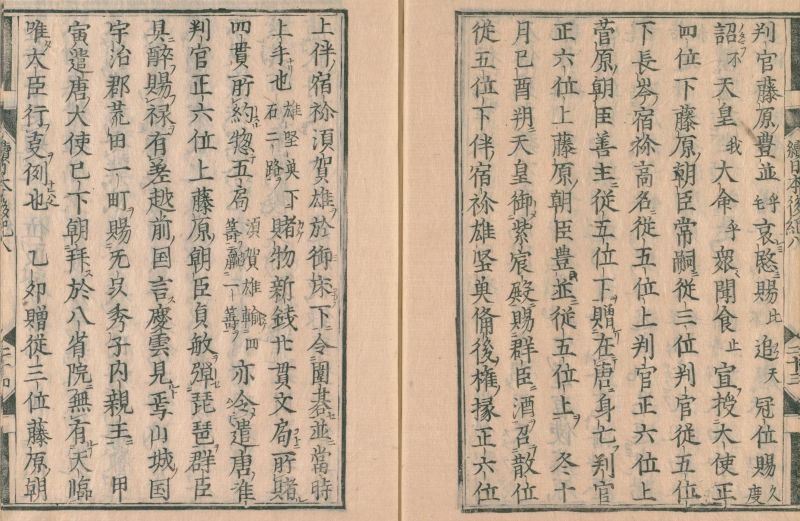

古代においては囲碁の対局に金品を賭けた記録が多く見受けられます。 例えば承和6(839)年10月に、仁明天皇(810-850)の御前で催された囲碁の対局について、次のような記録があります。

天皇が紫宸殿に出御し、群臣に酒を賜わった。伴宿祢雄堅魚(とものすくねおかつお)と伴宿祢湏賀雄(とものすくねすかお)を御床下に召して、囲碁をさせた。両人とも当時の上手である。…(中略)…賭物は新銭二十貫文、一局に四貫賭け全五局行った。(湏賀雄の一勝四敗)

このように、一局ごとに銭が賭けられていました。

『日本三代実録』【839-4】にも囲碁の対局に銭が賭けられたという記録があります。貞観16(874)年8月21日条に「後院に詔し新銭十貫を賜い、手談賭物に充てしむ」と記されています。ちなみに「手談」は囲碁の雅称で、この記述は「手談」の語の日本の文献における初出とされます。

この後、囲碁に賭けたお金は「碁手銭(ごてせん)」や「碁手(ごて)」と呼ばれるようになりますが、次第に慶事に際しての祝儀の意味合いを帯びていきます。例えば『源氏物語』(宿木)には、「御産養、三日は例のたゞ、宮の御私事にて、五日の夜は、大将殿より屯食五十具、碁手の銭、椀飯などは世の常のやうにて」とあり、祝儀に碁手銭を添えることが当時の習わしとなっていた様子が読み取れます。

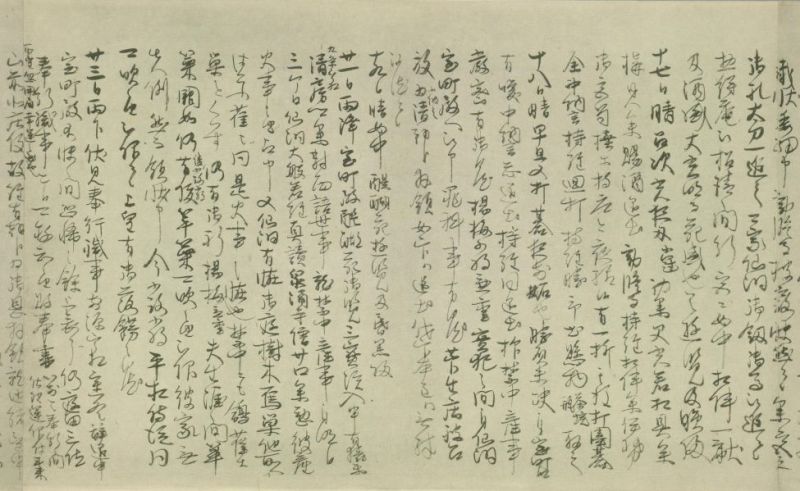

さらに時代が下って室町時代や戦国時代の公家の日記を見ると、囲碁の対局に金品が賭けられたという記述が多くみられます。一例として伏見宮貞成親王(1372-1456)によって書かれた『看聞(かんもん)日記』【貴箱-14】永享3(1431)年2月17日条には、「其の後囲碁を打つ。余、中納言、持経、廻し打つ。持経勝ち、予、懸物(茶垸瓶(ちゃわんびん))を出し、これを取る」とあります。もっとも中世の記録類を見ると、公家や武士たちが集まって優劣を競ったり勝負事を行う場面では「懸(賭)物」が頻繁に登場しますので、囲碁の対局で賭けが行われたこともそれらのうちの一つといえます。

うたわれた囲碁

囲碁は詩文の中にも古くから登場します。その中には囲碁そのものではなく、囲碁に由来する言葉が本来の意味を離れて使われるようになった例もあります。

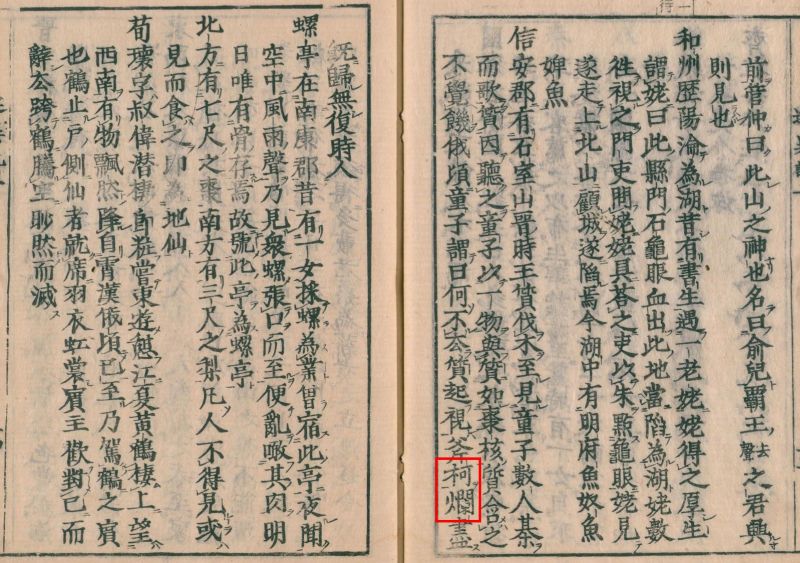

その一つが第2章で取り上げる本の題名にもなっている「爛柯(らんか)」という言葉です。この言葉の元となった話は古代中国のもので、『述異記』【853-223】という資料に見つけることができます。晋の時代に、信安郡石室山(現在の中国浙江省衢州市)で王質という男が木を伐っていました。数人の童子が碁を打ちながら歌っているのを王質が見ていると、「なぜ帰らないのか」と童子に言われます。ふと見ると、持っていた斧の柄(柯)は爛(ただ)れ尽しており、帰っても既に同時代の人は誰もいなかった、というものです。

囲碁の勝負に時間が経つのを忘れることを例えた「爛柯」の語が初めて日本の詩文にあらわれるのは、天長4(827)年に成立した勅撰漢詩集である『経国集』(秋雲篇 示同舎郎 滋野貞主)【寄別15-5】です。

その後、最初の勅撰和歌集である『古今集』(巻第18、雑歌下)【き-15】にも次の和歌が詞書とともに収められました。

「筑紫に侍りける時にまかり通ひつゝ碁うちける人のもとに京に帰りまうできて遣わしける」紀友則

古郷は 見しごともあらず をの(斧)のえ(柄)の

くちし所ぞ 恋しかりける

また、和歌の勅撰第二集である『後撰和歌集』(巻第20、賀歌)【837-2】にも次の和歌が入集しています。

「院の殿上にてみやの御方より碁盤出ださせ給ひける、こいしけ(碁石笥)のふたに」命婦清子

をののえの くちんもしらず 君がよの つきんかぎりは 打心みよ

『後撰和歌集』にはほかにも「斧の柄」が詠み込まれた和歌が入集していますが、それらは囲碁を離れて「時の経過の長さ」の表現として使われるようになっています。

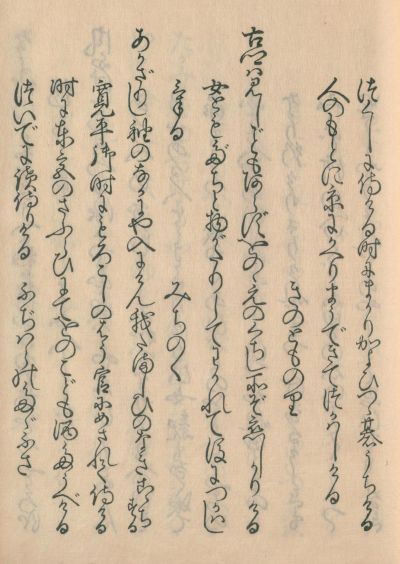

3) 菅原道真『菅家文草』野田藤八,元禄13(1700)跋【837-76】

『菅家文草』は、昌泰3(900)年に醍醐天皇に奏進された菅原道真の漢詩文集です。全12巻からなり、前半6巻に詩を、後半6巻に散文をまとめています。この中には、囲碁に関わる詩が5本収められています。

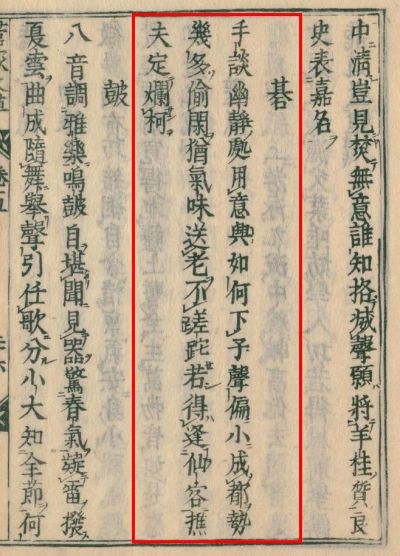

ここでは巻五に収められた詩をご紹介しましょう。なお当館所蔵資料は版本のため「碁」という題になっていますが、尊経閣文庫等が所蔵する古写本においては「囲碁」という題です。

碁

手談幽静處(物静かな中、二人の手が語り合う)

用意興如何(打つ手を考えるのはなんと楽しいことか)

下子聲偏小(碁石を打つ音はとても小さいが)

成都勢幾多(都のような地が築かれる勢いは壮大なものだ)

偸閑猶気味(閑を偸(ぬす)んで打つ碁も趣があり)

送老不蹉跎(年を取っても碁を打っていれば耄碌(もうろく)しない)

若得逢仙客(もし碁を打ち合う仙人たちに逢うことができたなら)

樵夫定爛柯(かの樵夫のようにきっと斧の柄を爛らせてしまうだろう)

冒頭、静かに対局する場面を描きつつ、石が置かれるにつれて大きな領域(地)が盤上に築かれる様を対比させます。閑を偸んで打つのも風情があり、年を取っての暇つぶしに碁を打てば耄碌しない、と囲碁の「効用」を説き、最後に「爛柯」の逸話を引いて詩を結んでいます。

次へ

第2章 囲碁をめぐる制度