序章 博物誌資料について

描かれた動物・植物―江戸時代の博物誌―

博物誌資料について

博物誌資料を正しく理解し、評価するには、いくつかの注意が必要です。ここでは主な注意点5つについて実例を挙げて解説します。

1. 転写図の多出

江戸時代の図譜、とくに動物の図譜には、他人の描いた図の転写がたいへん多いのが特徴です。しかも図だけではなく、注記や年月日までそっくり写すことが普通に行われていました。それを心得ていないと、転写図をその著者の実写と思い込み、本人の力量や活躍した年代まで誤って判断してしまうおそれがあります。ただし、転写は剽窃ではありません。写真のない時代に動植物を同定(品名の考定)するには図がもっとも頼りになりますが、江戸時代には費用のかさむ図鑑の出版は皆無に近かったので、役立つ図は転写して手元に置いておくしか手段が無かったのです。

ここに示すミコアイサ(雌)の図4点は、体型が少し異なるものがあるものの、互いに酷似しています。というのも、これらはすべて高松藩主松平頼恭編『衆禽画譜』から転写・再転写を繰り返して描かれてきた図だからです。

『奇鳥生写図』<本別10-38> 狐アイサ

『錦窠禽譜』冊5 <寄別11-10> 狐アイサ

『水禽譜』<本別10-21> 狐アイサ

『張州雑志』巻13(名古屋市蓬左文庫蔵)赤アイサ

2.転写の巧拙

服部範忠著『薬圃図纂』(享保11(1726)年成)は、草木の形状に関する漢文表現を図を用いて説明した資料で、転写本として伝わっています。ここに示す4つの図はいずれもイガの箇所を転写したものですが、見比べて明らかなように転写の巧拙が甚だしく、③や④では描かれたものの正体がわからない程です。このように、転写者の技量により描かれた図に違いが生じることがあるので、転写本はできるだけ多くの資料を調べる必要があります。なお、①は書名が異なりますが、内容は②~④と同じです。

『花葉形状図説』<特1-450>

『薬圃図纂』<232-240>

『薬圃図纂』<特7-242>

『薬圃図纂』<特1-344>

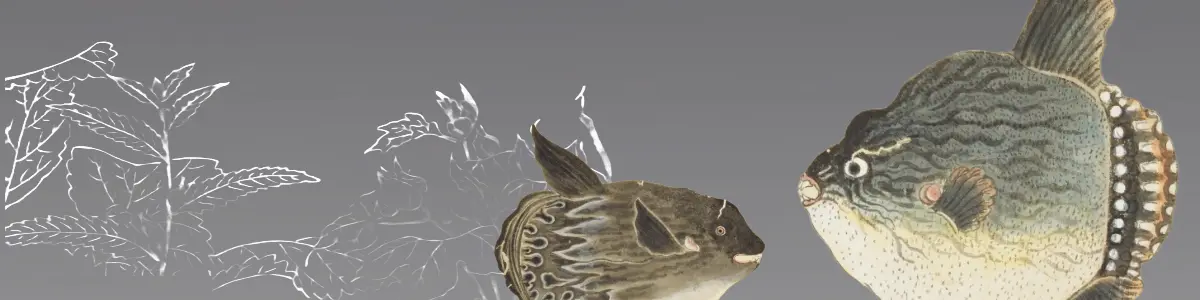

3.色彩の違い

同じ版木で刷られた刊本でも、先刷と後刷で色合いが異なる場合があり、1点だけ見たのでは評価を誤るおそれがあります。たとえば、奥倉魚仙著『水族写真鯛部』は、安政2年本・同3年本・同4年本の3種がありますが、①の安政2年本は色刷が優れているのに対し、②の安政4年本は色が派手で真を伝えていません。このように、まとまった点数を製作しうる刊本といえども、できるだけ多くの本を検討することが望ましいといえます。

安政2年(1855)本<特7-151>

安政4年(1857)本<特7-152>

4.修正・削除がある例

次の3点は、図は同じですが、そのほかの点が異なっています。このような例も少なくありません

『龍の宮津子』享和2(1802)刊 <108-227>

『魚貝譜』<166-181>

『魚貝略画式』<241-102>

- ①鍬形蕙斎画。これが最初の版で、図には俳句と俳号が添えられており、俳句に魚名(虎河豚)が詠み込まれています。「宮津子」は召使の意です。

- ②①の後刷・改題本で、図と俳句は①と同じですが、俳号が無くなっています。

- ③俳句も俳号も消されてしまい、魚名がわからなくなっています。

5.異名同書

筆写本では、転写した人が書名を変更する場合が少なくありません。このような場合は、注意しないとそれぞれ別の資料として扱ってしまう危険性があります。

たとえば、『鳥賞案子』(享和2(1802)年序)は薩摩藩の御鳥方、比野勘六が著したもので、江戸時代でもっとも広く使われた鳥の飼育書ですが、異名が多いことでも知られています。ここに示した3本は書名が異なりますが、内容は同一です。ほかに、『和漢紅毛鳥集』『飼鳥必要説』『養禽物語』『養禽案子』『鳥養草』『鳥名集』などの異名も知られており、すべてを合わせると書名は十余に達します。

『鳥賞案子』<特1-1716>

『飼鳥必用』<237-45>

『鳥はかせ』<特1-924>

鳥賞案子 3巻 [3]

飼鳥必用 3巻

鳥はかせ

江戸時代博物誌の特色

江戸時代の博物誌は中国の本草や園芸を土台にして形作られましたが、日本なりの特色をもち、中国とは異なる方向に発展しました。ここでは、以下の4つの点について簡単にまとめておきます。

① 和品の重視

6世紀に本草書(薬学書)が初めて伝来してからの約1,000年間は、中国と日本の動植物は同じと思われていたようです。しかし、安土桃山時代から江戸時代初期にかけて外国との交易がさかんになり、多くの人々が異国に出かけるようになると、日本産と外国産の動植物の間に呼び名や形態の相違があることが広く認識されるようになりました。その結果、江戸時代の著作には日本産の動植物(和品)が多くとりあげられるようになりました。

② 園芸の発展と植木屋の寄与

江戸時代には園芸が盛んになり、将軍から庶民まで幅広い層に拡がりました。それも、中国ともヨーロッパとも異なる日本独自の方向に発展しました。江戸中期以降は園芸書が続出し、博物書の草木の記述でも園芸品に言及することが多くなります。また、植木屋たちは新たな園芸品を求めてしばしば深山にも足をのばし、園芸以外にも多くの学術的知見をもたらしました。植木屋が所有していた広大な草木園は出入り自由の場合が多く、博物家はもとより一般の人々にも開放されていました。現在の植物園のような役割を果していたといえるでしょう。代々の将軍もしばしば植木屋を訪れたという記録が残されています。

③ 幅広い記述

現在の動植物書は形態や生態の記述に終始するのが一般的ですが、江戸時代の博物誌は幅広い記述が特色です。たとえば、地方による呼び名の違い(方言)を挙げたり、版木にする、製紙材料になるなどの用途に触れたり、味の善し悪しや薬効を示したり、鳥の捕獲法や飼育法、草木の栽培法などを述べたりします。また、『万葉集』や『枕草子』などを引用したり、俳諧や漢詩を取り上げたりすることもありました。さらに、萩や螢の名所、桜や椿の名木、あるいは故事来歴、子供の遊びにも筆が及ぶなど、実に多様です。欧米の博物学では主観や情緒を切り捨てて、生きもの自体の記述に徹する方向に進みましたが、それとは逆に、江戸の博物誌では常に人間の目を通して自然を眺め、むしろ時とともにその傾向が強まったように思われます。

④ 担い手の拡がり

室町時代までは、動植物に関して筆をとったのは主として医師や本草家(薬学者)でした。一方、江戸時代の博物誌を担ったのはひと握りの専門家ではなく、大名や公家、武家、医師、文人、絵師、商家、職人、植木屋、農民、僧侶、神官‥‥とさまざまな人々でした。また、江戸時代の博物学界では、大名、武家、薬商などが席を同じくして論議するような、身分を超えた交流の場もありました。